Pendopo Gubernur Aceh, yang kini juga dikenal dengan nama Meuligoe Gubernur Aceh, merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai tinggi dari sisi sejarah. Terletak di jantung Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, pendopo ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Aceh sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal resmi bagi Gubernur Aceh, pendopo ini juga menjadi simbol dari kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh.

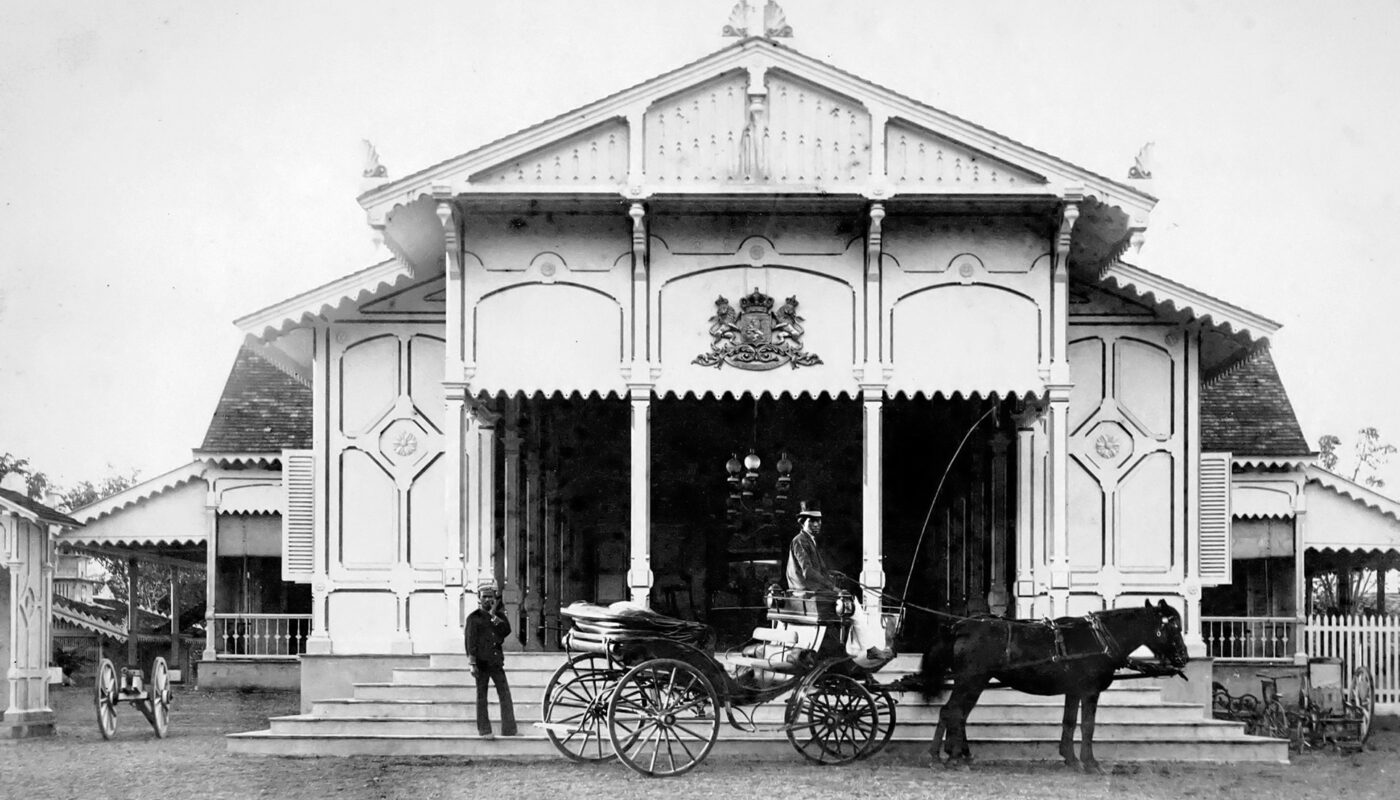

Pendopo ini dibangun pada masa kolonial Belanda, sekitar awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1880 Masehi. Lokasi pendopo ini sendiri berdiri di atas lahan yang sebelumnya merupakan bagian dari bekas kawasan istana Kerajaan Aceh Darussalam. Pada awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai rumah dinas bagi Residen Belanda yang bertugas di Aceh. Namun, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pendopo ini kemudian difungsikan sebagai kediaman resmi bagi Gubernur Aceh yang menjabat. Seiring berjalannya waktu, pendopo ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi gubernur, tetapi juga menjadi tempat yang penting dalam penyelenggaraan berbagai acara resmi pemerintahan dan kebudayaan.

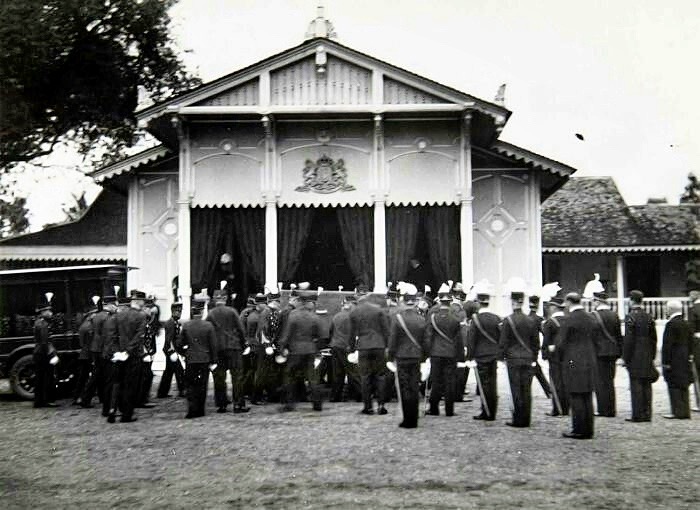

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Pendopo Gubernur Aceh menjadi salah satu pusat kegiatan perlawanan dan diskusi antara para pemimpin perjuangan di Aceh. Bangunan ini memainkan peran yang signifikan sebagai tempat pertemuan strategis bagi para pejuang yang berjuang melawan penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini tetap mempertahankan fungsinya sebagai pusat kegiatan pemerintahan di Aceh, dengan berbagai acara penting yang diadakan di sini, mulai dari pelantikan pejabat hingga acara-acara kebudayaan yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Aceh.

Arsitektur Pendopo Gubernur Aceh mencerminkan perpaduan yang harmonis antara gaya kolonial Belanda dengan unsur-unsur tradisional Aceh. Salah satu ciri khas dari arsitektur pendopo ini adalah penerapan elemen-elemen gaya kolonial, seperti jendela besar dengan kisi-kisi, pintu-pintu tinggi, dan atap yang menjulang tinggi. Desain ini merupakan cerminan dari pengaruh arsitektur Eropa yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke Aceh. Meski demikian, pendopo ini juga tidak melupakan akar budayanya dengan mengadopsi elemen-elemen tradisional Aceh, seperti ukiran kayu yang rumit pada beberapa bagian interior dan eksterior, serta penggunaan bahan-bahan lokal dalam konstruksinya.

Selain aspek arsitekturalnya yang menarik, Pendopo Gubernur Aceh juga dikelilingi oleh taman yang luas dan terawat dengan baik. Taman ini tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga memberikan suasana yang asri dan sejuk bagi siapa saja yang berkunjung. Pepohonan besar yang menaungi halaman pendopo serta berbagai jenis bunga yang menghiasi taman menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Taman ini juga sering menjadi tempat bagi berbagai kegiatan outdoor, baik yang bersifat formal maupun informal, menambah nilai estetika dan fungsional dari pendopo tersebut.

Di belakang pendopo, terdapat bangunan tambahan yang dikenal dengan nama Anjong Mon Mata. Tempat ini sering digunakan untuk acara-acara pemerintahan yang penting. Keberadaan Anjong Mon Mata menambah daya tarik kompleks pendopo ini, dengan fungsinya yang sangat signifikan dalam berbagai kegiatan resmi. Selain itu, pendopo ini juga memiliki keunikan lain, yaitu keberadaannya yang dilalui oleh aliran sungai Krueng Daroy. Sungai ini sudah ada sejak masa kerajaan Aceh dibawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda dan hingga kini masih mengalir, memberikan sentuhan historis yang mendalam pada lingkungan pendopo. Aliran sungai ini tidak hanya menambah keindahan alamiah dari pendopo, tetapi juga menghubungkan kita dengan sejarah panjang Aceh, mengingat bahwa sungai ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh sejak berabad-abad yang lalu.

Pendopo Gubernur Aceh juga memainkan peran penting sebagai pusat penyelenggaraan berbagai acara kebudayaan. Acara-acara seperti pameran seni, pagelaran musik, dan kegiatan budaya lainnya sering diadakan di sini. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya Aceh, tetapi juga untuk memperkenalkannya kepada generasi muda dan masyarakat luas. Dengan demikian, pendopo ini berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, di mana nilai-nilai budaya Aceh tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebagai simbol sejarah dan identitas masyarakat Aceh, Pendopo Gubernur Aceh mengingatkan kita akan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Aceh dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Keberadaan pendopo ini tidak hanya menjadi monumen fisik yang berdiri kokoh di pusat kota, tetapi juga sebagai simbol perlawanan, ketahanan, dan kebanggaan masyarakat Aceh. Dengan berbagai fungsi dan peran yang dimilikinya, pendopo ini menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki oleh Aceh, baik dari sisi sejarah, arsitektur, maupun budaya.

Selain menjadi kediaman resmi bagi Gubernur Aceh dan keluarganya, Pendopo Gubernur Aceh juga menjadi tempat di mana berbagai tamu penting dari dalam dan luar negeri diterima. Tempat ini sering digunakan untuk berbagai acara resmi pemerintahan, seperti pelantikan pejabat, rapat-rapat penting, dan resepsi kenegaraan. Dalam kapasitas ini, pendopo tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menjadi tempat di mana keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi Aceh dibuat. Dengan begitu, Pendopo Gubernur Aceh bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga pusat dari banyak kegiatan yang penting bagi kehidupan politik dan sosial di Aceh.

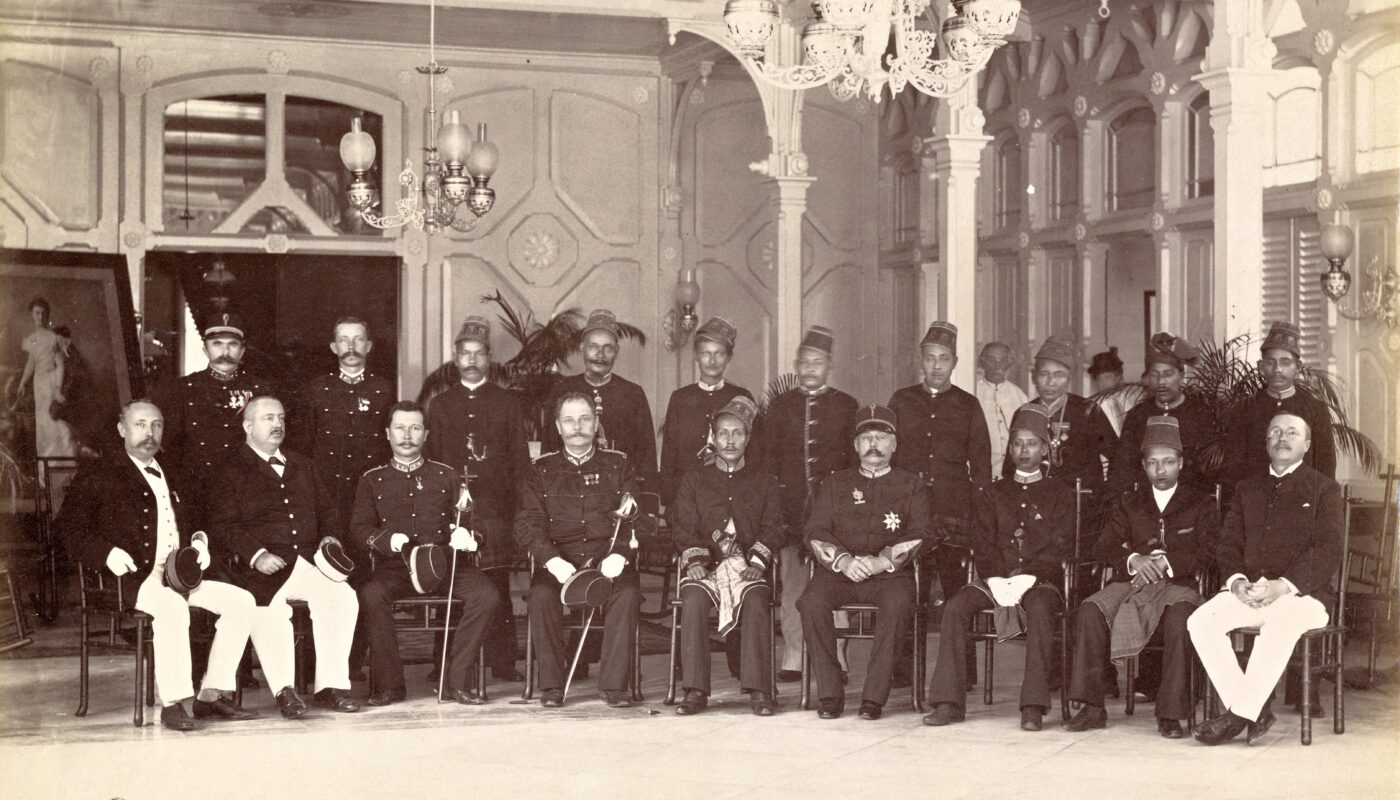

Pembangunan pendopo pada tahun 1880 ini diprakarsai oleh Letnan Karel van der Heijden, seorang komandan militer dan sipil Belanda yang ditugaskan di Aceh. Van der Heijden mengambil inisiatif untuk membangun pendopo ini sebagai pusat pemerintahan Belanda di Aceh, setelah Belanda berhasil menduduki wilayah Aceh Besar menyusul perang yang berkepanjangan melawan rakyat Aceh.

Invasi militer Belanda ke Aceh dimulai setelah penandatanganan Perjanjian London pada tahun 1871 antara Inggris dan Belanda. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada Belanda untuk mengambil tindakan militer terhadap Aceh. Pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh dan mengirim ekspedisi militer pertama di bawah komando Mayor Jenderal J.H. Rudolf Kohler. Namun, ekspedisi ini tidak berjalan mulus. Setelah menduduki Masjid Raya Baiturrahman, Kohler tewas dalam serangan balasan dari pejuang Aceh, yang menyebabkan Belanda memperkuat kehadiran militernya di Aceh.

Pada tahun 1877, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu menempatkan seorang pemimpin militer di Aceh yang juga berfungsi sebagai pejabat sipil untuk mengatur strategi ekspansi Belanda di wilayah ini. Letnan Karel van der Heijden diangkat sebagai komandan militer sekaligus Gubernur Sipil Belanda pertama di Aceh. Dalam upayanya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan kolonial di Aceh, van der Heijden memerintahkan pembangunan Pendopo Gubernur di lokasi strategis, yaitu di bekas kompleks Keraton Kesultanan Aceh yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan Sultan.

Selama masa kolonial, Pendopo Gubernur Aceh berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan Belanda di Aceh. Selain sebagai kediaman resmi gubernur, pendopo ini juga menjadi tempat di mana berbagai kebijakan kolonial dirumuskan dan diimplementasikan. Dalam konteks ini, pendopo ini memainkan peran penting dalam upaya Belanda untuk mengontrol Aceh, yang terkenal dengan perlawanan gigihnya terhadap kekuasaan asing. Meskipun Belanda berhasil membangun infrastruktur kolonial di Aceh, termasuk pendopo ini, perlawanan rakyat Aceh tidak pernah sepenuhnya padam hingga Indonesia merdeka.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Pendopo Gubernur Aceh mengalami perubahan fungsi, dari yang semula merupakan kediaman resmi Residen Belanda menjadi rumah dinas Gubernur Aceh. Meskipun fungsi utamanya sebagai kediaman pemimpin pemerintahan tetap dipertahankan, pendopo ini juga mulai digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan dan kebudayaan yang penting. Dalam era ini, pendopo tersebut menjadi simbol penting dari otoritas pemerintah daerah di Aceh, sekaligus menjadi saksi atas berbagai perubahan politik dan sosial yang terjadi di provinsi tersebut.

Pendopo Gubernur Aceh saat ini bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga sebuah cagar budaya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1999, pendopo ini secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999. Penetapan ini menegaskan pentingnya pendopo ini, tidak hanya sebagai bagian dari warisan arsitektur kolonial di Indonesia, tetapi juga sebagai simbol penting dari sejarah panjang Aceh yang harus dilestarikan.

Sebagai cagar budaya, Pendopo Gubernur Aceh mendapat perlindungan khusus dari pemerintah, dan segala upaya dilakukan untuk menjaga keaslian struktur bangunan serta nilai sejarahnya. Renovasi dan perawatan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa elemen-elemen arsitektur asli tetap terjaga, sementara fungsinya sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kebudayaan juga terus berjalan. Perpaduan antara peran sebagai situs bersejarah dan bangunan yang masih aktif digunakan membuat pendopo ini menjadi contoh yang hidup dari bagaimana warisan sejarah dapat terus relevan dan berfungsi dalam konteks modern.

Referensi:

- Sufi, R. (1994). Sejarah Kotamadya Banda Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh.

- Sulaiman, D. A. (2016). Kronologis Para Sultan di Aceh. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

- Said, M. (1981). Aceh Sepanjang Abad. Medan: Waspada.

- Agus, B. N. (2019, Januari 5). Menilik Sejarah Ringkas Gedung Bank Indonesia di Aceh. Diakses dari https://boynashruddinagus.blogspot.com/2019/01/menilik-sejarah-ringkas-gedung-bank.html

- Kompasiana. (2023, Juni 5). Kota Banda Aceh yang Berubah, Bangunan Bersejarah yang Hilang. Diakses dari https://www.kompasiana.com/jabalsab/65988e49de948f06224fb7e2/kota-banda-aceh-yang-berubah-bangunan-bersejarah-yang-hilang

- Antara News. (2020, Januari 20). Disbudpar: Pendopo Gubernur Aceh Dibuka untuk Wisatawan. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1257331/disbudpar-pendopo-gubernur-aceh-dibuka-untuk-wisatawan