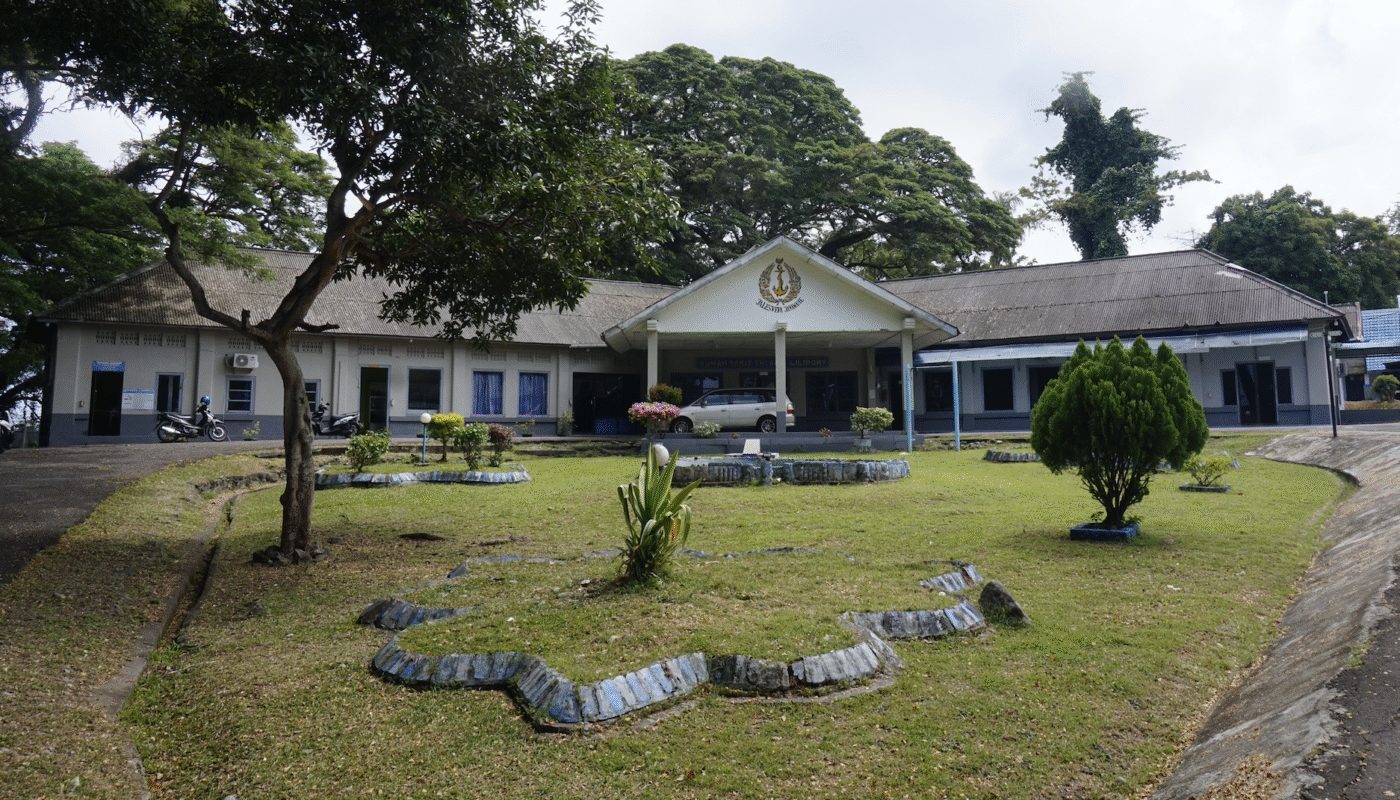

Pendirian fasilitas kesehatan mental di Hindia Belanda memiliki fungsi ganda yang tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga terkait erat dengan kebijakan politik pemerintah kolonial. Hal ini terlihat jelas pada sejarah Krankzinnigengesticht Sabang, sebuah institusi yang saat ini dikenal sebagai Rumah Sakit Angkatan Laut J. Lilipory. Bangunan rumah sakit ini merepresentasikan ambivalensi kebijakan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20, dimana di satu sisi hal ini merupakan implementasi kebijakan di bawah Politik Etis (Ethische Politiek), namun di sisi lain berfungsi sebagai instrumen penekan bagi Aceh yang bergejolak melalui mekanisme kontrol psikiatri terhadap pejuang perlawanan Aceh.

Pembangunan fasilitas ini diinisiasi pada tahun 1904, bertepatan dengan intensifikasi operasi militer Belanda di Aceh di bawah komando Gubernur Militer J.B. van Heutsz. Pemilihan Sabang sebagai lokasi karena isolasi geografis Pulau Weh menjadikannya lokasi untuk sebuah institusi pengasingan (asylum), memisahkan individu-individu yang dianggap “bermasalah” dari populasi umum di daratan Aceh. Berbeda dengan rumah sakit umum (stadsverband) yang berfokus pada penyembuhan penyakit fisik, Krankzinnigengesticht dirancang sebagai ruang karantina bagi mereka yang dikategorikan bermasalah secara mental, dalam perspektif Belanda.

Proses pembanguna kompleks rumah sakit jiwa ini memakan waktu hampir dua dekade. Dimulai pada tahun 1904 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat di Batavia dan logistik dari Sabang Maatschappij, pembangunan fisik fasilitas ini baru rampung sepenuhnya pada tahun 1919. Operasional dimulai pada tahun 1920, sebelum akhirnya diresmikan secara penuh pada 15 September 1923. Secara fungsi, Krankzinnigengesticht Sabang merupakan perluasan strategis dari jaringan psikiatri kolonial yang sebelumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang melengkapi fasilitas serupa di Buitenzorg (Bogor) dan Lawang (Malang). Namun, konteks sosiopolitik Aceh dan karakter perangnya memberikan karakter yang sangat spesifik pada institusi ini.

Data demografis awal pasien memberikan indikasi kuat mengenai fungsi rumah sakit ini sebagai alat kontrol sosial. Dari total 271 pasien pertama yang dirawat pasca-pembukaan, tercatat 135 orang, atau hampir lima puluh persen dari total populasi pasien adalah penduduk asli Aceh. Tingginya proporsi pasien lokal ini berkaitan erat dengan fenomena yang diklasifikasikan oleh psikiater dan administrator kolonial sebagai Atjeh-moorden (Pembunuhan Aceh). Fenomena ini merujuk pada serangan-serangan sporadis, nekat, dan mematikan yang dilakukan oleh individu Aceh terhadap personel militer atau sipil Eropa, sering kali dengan hanya bersenjatakan rencong dan berakhir dengan kematian pelaku (syahid).

Bagi pemerintah kolonial yang sekuler, tindakan ini sulit dipahami sebagai bentuk perlawanan politik yang rasional atau ekspresi keimanan (Prang Sabi). Sebaliknya, melalui kacamata psikiatri kolonial, perilaku tersebut dilihatsebagai gangguan mental yang bersiffat maniak yang spesifik pada ras tertentu. Dengan melabeli para pejuang atau penyerang ini sebagai “orang gila” (gekken), pemerintah kolonial secara efektif mendelegitimasi motif politik dan agama mereka. Para pelaku yang tertangkap hidup tidak diadili, melainkan didiagnosis sakit jiwa dan diasingkan seumur hidup ke Sabang. Dengan demikian, Krankzinnigengesticht berfungsi sebagai penjara medis yang menetralkan ancaman tanpa memicu eskalasi konflik baru.

Meskipun bermuatan politis, operasional klinis di rumah sakit ini dijalankan dengan standar medis yang progresif pada zamannya. Salah satu figur sentral dalam sejarah institusi ini adalah Dr. J.A. Latumeten, seorang psikiater pribumi pertama dan terkemuka yang menjabat sebagai direktur pada periode akhir 1920-an. Kepemimpinan Latumeten menandai pergeseran paradigma penanganan pasien gangguan jiwa di Hindia Belanda, dari metode pengurungan murni (custodial care) menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Di Sabang, ia menerapkan model perawatan non-restraint (tanpa pasung), yang meminimalisir penggunaan pengikatan fisik atau kerangkeng besi.

Arsitektur rumah sakit dirancang untuk mendukung metode ini. Kompleks ini terdiri dari paviliun-paviliun terbuka yang dikelilingi taman, memungkinkan pasien bergerak di area terkontrol untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari, yang dianggap sebagai elemen penyembuh. Namun, aspek keamanan tetap diperhatikan dengan adanya penyediaan kamar isolasi (single rooms) atau sel khusus bagi pasien dengan tingkat agresivitas tinggi. Dr. Latumeten juga dikenal melakukan observasi mendalam terhadap para pasien pelaku Atjeh-moorden, dan dalam beberapa analisisnya, ia menantang pandangan kolonial yang rasis dengan menyimpulkan bahwa banyak dari mereka sebenarnya adalah individu normal yang bertindak berdasarkan keyakinan ideologis, bukan karena masalah kejiwaan.

Setelah kekalahan Belanda dari Jepang pada 1942, Rumah sakit jiwa yang sebelumnya berorientasi pada rehabilitasi mental jangka panjang dialihfungsikan menjadi fasilitas pendukung medis taktis bagi Angkatan Laut (Kaigun) dan Angkatan Darat (Rikugun) Jepang.

Ancaman serangan udara yang intensif dari pasukan Sekutu mendorong militer Jepang untuk melakukan modifikasi struktural yang ekstrem terhadap kompleks ini. Menyadari kerentanan bangunan permukaan terhadap bombardir pesawat pembom B-29 atau serangan artileri kapal perang, Jepang menginisiasi proyek ambisius: pembangunan jaringan “Rumah Sakit Bawah Tanah”. Proyek konstruksi ini melibatkan pengerahan tenaga kerja paksa (romusha) yang didatangkan dari Jawa serta tawanan perang, yang dipaksa bekerja menggali bukit-bukit karang yang keras di sekitar lokasi rumah sakit lama.

Hasilnya adalah sebuah jaringan terowongan dan bunker beton yang luas, tersembunyi di dalam perut bumi. Infrastruktur bawah tanah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat perlindungan serangan udara (air raid shelter), tetapi juga sebagai ruang perawatan medis yang fungsional. Di dalam lorong-lorong, terdapat ruang operasi darurat, ruang perawatan bangsal, serta gudang penyimpanan logistik medis yang terlindung dari deteksi udara.

Periode pendudukan ini juga menyaksikan degradasi standar perawatan bagi pasien gangguan jiwa lama yang masih tersisa. Dengan menipisnya suplai obat-obatan dan prioritas logistik yang dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan militer, banyak pasien mental mengalami penelantaran. Bangunan fisik rumah sakit di permukaan juga mengalami kerusakan signifikan akibat dampak sekunder dari pertempuran. Serangan udara Sekutu pada tahun 1944, yang dikenal sebagai Operation Crimson, menghancurkan sebagian bangsal perawatan dan fasilitas pendukung lainnya, meninggalkan puing-puing yang berserakan di sekitar pintu masuk terowongan.

Setelah Jepang dikalahkan oleh Belanda dan sekutu yang kemudian menyebabkan Indonesia merdeka, status kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit ini mengalami masa transisi. Pada tahun 1950, fasilitas pangkalan angkatan laut beserta unit kesehatannya secara resmi diserahterimakan dari Koninklijke Marine kepada Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Dalam proses nasionalisasi ini, identitas institusi mengalami redefinisi simbolis yang mendalam melalui penyematan nama “J. Lilipory”. Penamaan ini merujuk pada Johannes Lilipory, seorang figur yang memiliki rekam jejak unik dan heroik dalam sejarah perjuangan lokal di Sabang. Lilipory awalnya adalah seorang prajurit dalam dinas tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Namun, di tengah gelombang revolusi kemerdekaan, ia mengambil keputusan berani untuk membelot dan bergabung dengan barisan perjuangan rakyat Indonesia di Sabang.

Di bawah administrasi TNI Angkatan Laut, fungsi rumah sakit mengalami reorientasi dan digantikan oleh fungsi rumah sakit umum dengan kemampuan dukungan kesehatan matra laut (Dukkes). Sebagai fasilitas kesehatan tingkat II di bawah Pangkalan TNI AL (Lanal) Sabang, RSAL J. Lilipory mengemban mandat untuk memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif bagi personel militer beserta keluarganya, serta melayani kebutuhan kesehatan masyarakat umum di Pulau Weh dan sekitarnya.