Tugu peringatan di Kampung Jawa, Banda Aceh, memiliki hubungan erat dengan Perang Aceh (1873-1914), sebuah konflik panjang dan kompleks antara Belanda dan Kesultanan Aceh. Salah satu peristiwa penting yang terkait dengan monumen ini adalah Ekspedisi Kedua Belanda ke Aceh pada tahun 1874, ketika Jenderal J. van Swieten memimpin pasukan KNIL untuk merebut istana kesultanan di Koetaradja (sekarang Banda Aceh). Sebelum serangan utama ke istana, beberapa benteng pertahanan Aceh di sekitar kawasan tersebut diserang terlebih dahulu, termasuk sebuah masjid yang dikenal sebagai “Missigit” di Kampung Jawa.

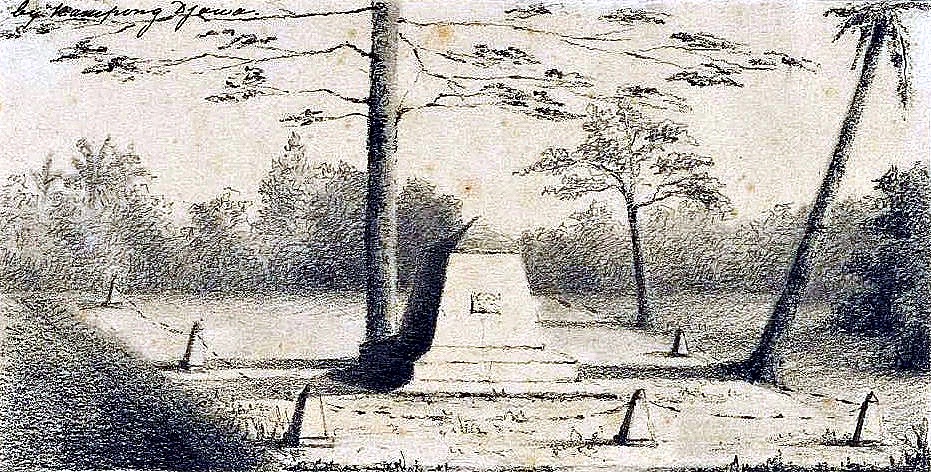

Pertempuran untuk merebut Missigit ini menewaskan sepuluh prajurit KNIL. Sebagai penghormatan atas pengorbanan mereka, sebuah tugu peringatan didirikan pada tahun 1875 di lokasi tersebut. Monumen ini tidak berdiri sendiri; di dekatnya terdapat dua monumen lain, satu terletak di sebelah barat Sungai Aceh di Kampung Jawa dan satu lagi di sebelah timur, dekat perbatasan Kampung Lampulo. Pada sekitar tahun 1880, seorang perwira KNIL, O.G.H. Heldring, mendokumentasikan kedua monumen ini melalui beberapa sketsa dan lukisan cat air. Karya-karya ini kini disimpan oleh KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) di Belanda.

Monumen-monumen ini sempat menjadi sorotan publik pada tahun 1923 ketika Sumatra Post melaporkan kondisinya yang mulai terbengkalai. Berkat inisiatif Mayor Infanteri A.J.C. Bannink, kedua monumen ini kemudian dipugar oleh batalion garnisun ke-2. Dalam upacara yang sederhana namun penuh makna, Mayor Bannink memberikan pidato singkat yang mengisahkan keberanian pasukan Belanda saat menyeberangi Sungai Aceh untuk merebut Missigit. Setelah pidato tersebut, karangan bunga diletakkan di kaki tugu peringatan sebagai penghormatan bagi para prajurit yang gugur.

Meski monumen di Kampung Jawa tidak memiliki foto dokumentasi seperti monumen di Lampulo, kita mengetahui bahwa monumen ini telah dipugar pada tahun 1923. Sayangnya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang keberadaannya setelah itu. Banyak yang beranggapan bahwa monumen ini hilang selama tahun-tahun perang yang bergejolak di Aceh. Monumen ini memiliki nilai sejarah yang penting karena menggambarkan kegigihan Belanda dalam memperluas kekuasaannya di Aceh, serta perlawanan gigih dari rakyat Aceh yang mempertahankan wilayah dan kedaulatan mereka.

Perang Aceh merupakan konflik terpanjang dan paling rumit yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam upaya mereka untuk menguasai wilayah Nusantara, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Perang ini menelan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak, dengan sekitar 37.500 orang tewas dari pihak Belanda dan hampir dua kali lipatnya—sekitar 70.000 orang—dari pihak Aceh hingga tahun 1914. Meskipun beberapa sejarawan menyatakan bahwa perang ini berakhir sekitar tahun 1910-1912 setelah tewasnya beberapa ulama terkemuka Aceh, bagi banyak orang Aceh, perlawanan tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa di antaranya terus melakukan perlawanan gerilya hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942.

Di tengah pertempuran yang berlangsung di seluruh Aceh, Kampong Jawa, tempat monumen ini berada, menjadi salah satu benteng pertahanan penting pasukan Aceh. Monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda penghormatan bagi para prajurit Belanda yang gugur, tetapi juga sebagai pengingat betapa sengitnya pertempuran untuk menguasai kawasan tersebut. Pada monumen ini, terukir sebuah plakat yang bertuliskan dalam bahasa Belanda: “Di sini beristirahat sepuluh prajurit, menemui ajal dalam aksi kepahlawanan pada 6 Januari 1874 di saat menyerang benteng pertahanan di depan masjid.”

Kampung Jawa, tempat di mana monumen ini didirikan, dulunya merupakan lokasi strategis dalam pertempuran antara pasukan Aceh dan Belanda. Ketika pasukan Belanda berhasil merebut pertahanan di kawasan ini, sepuluh perwira tersebut tewas dalam pertempuran. Pendirian tugu ini oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi simbol penghormatan terhadap para perwira yang gugur, sekaligus menjadi pengingat kekuatan dan ketabahan pasukan Aceh dalam mempertahankan tanah mereka. Dari perspektif arkeologis, monumen ini memiliki nilai yang signifikan karena menjadi saksi bisu dari pertempuran yang melibatkan dua kekuatan besar pada masanya.

Pada abad ke-19, keinginan Belanda untuk menguasai Aceh semakin menguat. Kesultanan Aceh, yang saat itu dipimpin oleh Sultan, secara tegas menolak untuk mengakui kedaulatan Belanda atas wilayahnya. Konflik ini memuncak pada Maret 1873, ketika pemerintah Hindia Belanda melancarkan serangan dengan menembakkan meriam dari kapal perang mereka, Citadel van Antwerpen. Pada bulan berikutnya, pasukan KNIL yang dipimpin oleh seorang jenderal Belanda mendarat di pesisir barat Aceh, yang saat itu merupakan jalur vital bagi perdagangan internasional. Pendaratan ini menandai awal Perang Aceh, yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai “perang terlama dalam sejarah Nusantara.”

Keberadaan Tugu Peringatan di Kampung Jawa dan monumen lainnya bukan hanya sekadar simbol kolonialisme, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang sangat penting. Monumen ini telah tercatat sebagai struktur cagar budaya pada tahun 2021, setelah proses pendaftaran yang dimulai pada tahun 2017. Status ini memberikan monumen tersebut legalitas untuk dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, baik oleh masyarakat Banda Aceh maupun oleh bangsa Indonesia secara umum. Meskipun demikian, hingga saat ini, pemeliharaan monumen ini masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga yang tinggal di sekitar situs tersebut.

Salah satu keluarga yang tinggal di sekitar situs ini telah menjadi penjaga tidak resmi dari monumen tersebut. Mereka telah tinggal di rumah yang berdiri di halaman tempat monumen itu berada selama beberapa generasi. Meskipun tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada tahun 2004 telah mengubah topografi wilayah ini secara drastis, monumen ini tetap berdiri kokoh. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak pernah membongkar monumen tersebut karena menyadari nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Bahkan, meski tanpa bantuan pemerintah, mereka berusaha untuk merawat situs ini sebaik mungkin.

Salah satu ciri khas dari monumen ini adalah bentuknya yang sekilas menyerupai “komadai,” bidak catur khas Jepang yang berbentuk segi lima, dengan warna putih dan sudut-sudut yang mengarah ke langit. Namun, pemeliharaan yang minim membuat monumen ini tampak kusam, dengan grafiti bertuliskan nama-nama band yang ditemukan di bagian belakangnya. Akses menuju monumen ini pun terbatas, hanya dapat dicapai melalui pintu masuk ke halaman rumah yang dibatasi pagar.