Awal Pendirian dan Kondisi Awal Rumah Sakit

Rumah Sakit Militer Pante Pirak, yang terletak di Koetaradja atau Banda Aceh, selesai dibangun pada tahun 1880. Pendirian rumah sakit ini bermula dari kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan yang layak selama periode kolonial Belanda, terutama pada masa-masa awal ekspedisi militer kedua ke Aceh. Ekspedisi militer kedua ini dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1873 di bawah komando Letnan Jenderal J. Van Swieten, setelah ekspedisi pertama pada bulan April di tahun yang sama, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, mengalami kegagalan. Kohler sendiri tewas dalam ekspedisi tersebut akibat tembakan pejuang Aceh.

Pada bulan Desember 1873, Banda Aceh mengalami curah hujan yang tinggi, memaksa pasukan Belanda untuk mendirikan tenda-tenda darurat di tepi Krueng (sungai) Aceh. Tenda-tenda ini digunakan sebagai tempat perawatan sementara bagi prajurit yang terluka atau sakit. Namun, kondisi yang tidak memadai, seperti tempat tidur yang hanya terdiri dari jerami basah, menambah parah situasi. Pada waktu itu, sekitar 150 orang yang dirawat di tenda-tenda ini meninggal dunia karena kolera, sementara total pasien mencapai lebih dari lima ratus orang.

Wabah kolera menjadi ancaman serius bagi militer Belanda selama awal pendudukan mereka di Aceh. Penyakit ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi sudah mewabah di Batavia sebelumnya. Paul Van’t Veer, dalam bukunya “Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje” (1985), menyebutkan bahwa ekspedisi kedua yang dipimpin Van Swieten melibatkan hampir tiga belas ribu personel, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspedisi pertama. Dalam perjalanan menuju Aceh, lebih dari 60 prajurit meninggal akibat terpapar kolera, menunjukkan betapa mematikannya wabah ini.

Dampak Wabah Penyakit dan Strategi Belanda

Ekspedisi militer Belanda di Aceh tidak hanya menghadapi perlawanan dari pasukan Aceh, tetapi juga berhadapan dengan berbagai wabah penyakit yang mematikan seperti kolera, disentri, dan tifus. Tahun 1876 mencatat jumlah korban penyakit ini yang cukup besar, dengan 1.400 kematian di antara pasukan Belanda. Kolera, khususnya, menjadi momok yang menghantui para prajurit. Mohammad Said, dalam bukunya “Aceh Sepanjang Abad Jilid II” (1985), mengisahkan bagaimana Belanda bahkan menggunakan mayat nakhoda kapal, Nino Bixio, yang terjangkit kolera, sebagai alat untuk menyebarkan penyakit di kalangan penduduk Aceh. Nino Bixio sengaja dibawa ke darat, dan orang Aceh yang mengetahui hal ini segera memindahkan mayatnya ke tempat yang jauh dari pemukiman, meskipun wabah kolera sudah terlanjur menyebar.

Wabah ini mempengaruhi strategi militer Aceh. Dalam istana Sultan Aceh sendiri, korban kolera mencapai hingga 150 orang setiap harinya, membuat kondisi semakin genting. Untuk melindungi Sultan Alauddin Mahmud Syah dari bahaya wabah, ia diungsikan ke daerah Pagar Aye, sebuah lokasi di tepi sungai Aceh yang relatif aman. Namun, meskipun demikian, Sultan akhirnya tidak dapat diselamatkan dari serangan kolera dan meninggal di sana.

Wabah kolera yang begitu ganas akhirnya mulai mereda pada tahun 1880. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, rumah sakit militer Pante Pirak menghadapi masalah lain berupa wabah beri-beri. Pada tahun 1886, lebih dari enam ribu pasien tercatat menderita penyakit ini, dan delapan ratus di antaranya meninggal dunia. Beri-beri menjadi salah satu penyakit yang paling serius di Aceh, hingga Belanda mengirimkan ilmuwan untuk mengkaji dan mencari solusi atas penyakit tersebut.

Penanganan Wabah Beri-beri dan Inovasi Medis

Wabah beri-beri yang melanda pasukan Belanda di Aceh menambah panjang daftar kesulitan yang harus mereka hadapi. Penyakit ini menyerang secara masif, dengan lebih dari sepertiga tentara Belanda terjangkit pada puncaknya di tahun 1885. Belanda segera menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah serius untuk mengatasi penyakit ini, yang tidak hanya melemahkan kekuatan militer mereka tetapi juga menambah beban logistik dan medis.

Pada tahun 1886, pemerintah kolonial mengirim ilmuwan ke Aceh untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penyebab dan cara pengobatan beri-beri. Salah satu ilmuwan terkenal, Dr. Christiaan Eijkman, kemudian melakukan penelitian yang membawanya pada penemuan penting tentang hubungan antara beri-beri dan pola makan. Dr. Eijkman menemukan bahwa beri-beri disebabkan oleh kekurangan vitamin B1, yang terjadi karena konsumsi beras yang sudah digiling halus, menghilangkan lapisan kulit ari beras yang mengandung vitamin esensial ini.

Temuan Eijkman mengubah cara Belanda menangani wabah tersebut. Dengan menambahkan beras yang belum digiling ke dalam ransum makanan para tentara, kasus beri-beri mulai menurun drastis. Pada tahun 1914, laporan menunjukkan bahwa hanya ada empat kasus beri-beri yang tercatat. Penemuan ini tidak hanya bermanfaat bagi militer Belanda tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi ilmu kedokteran tropis dan pemahaman global tentang nutrisi.

Namun, sebelum temuan Eijkman ini diterapkan, upaya untuk menangani pasien beri-beri melibatkan evakuasi mereka ke rumah sakit lain di luar Aceh, seperti ke Fort de Kock (Bukittinggi) di Sumatera Barat. Kapal-kapal rumah sakit digunakan untuk mengangkut pasien, sementara di Banda Aceh sendiri, Rumah Sakit Militer Pante Pirak tetap menjadi pusat utama penanganan penyakit. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi canggih pada masanya, untuk mendukung perawatan medis yang optimal bagi prajurit yang terluka dan sakit.

Infrastruktur dan Strategi Medis di Tengah Perang

Pembangunan Rumah Sakit Militer Pante Pirak di Banda Aceh merupakan bagian dari strategi Belanda untuk mengamankan keberadaan mereka di Aceh. Selain menyediakan perawatan medis bagi prajurit yang terluka atau sakit, rumah sakit ini juga berfungsi sebagai simbol kekuatan dan keberadaan permanen Belanda di wilayah yang terus-menerus bergolak akibat perang.

Rumah sakit ini dianggap sebagai fasilitas kesehatan yang modern pada zamannya, dilengkapi dengan peralatan medis yang mengikuti standar Inggris. Terdapat delapan ratus tempat tidur yang disediakan untuk menampung pasien, menjadikannya rumah sakit terbesar di Sumatera saat itu. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki perlengkapan sinar-X yang digunakan untuk diagnosis yang lebih akurat dan perawatan bedah yang lebih canggih, sesuatu yang tidak biasa ditemukan di rumah sakit-rumah sakit di wilayah kolonial lainnya.

Selain fasilitas rumah sakit permanen di Pante Pirak, Belanda juga membangun beberapa rumah sakit sementara di daerah lain di Aceh. Salah satu rumah sakit sementara tersebut terletak di Blang Oei, namun kemudian dihancurkan dan digantikan dengan fasilitas baru di Ketapang Dua dan di wilayah selatan dan utara lini tenggara Aceh. Rumah sakit sementara ini bertujuan untuk menyediakan perawatan medis cepat bagi pasukan yang beroperasi di medan perang.

Peran tenaga medis di garis depan juga menjadi aspek penting dalam strategi medis Belanda. Dokter dan perawat militer ditempatkan sedekat mungkin dengan medan tempur untuk memberikan perawatan langsung kepada prajurit yang terluka. Meskipun demikian, tugas ini sangat berisiko, mengingat mereka sendiri sering kali berada dalam bahaya terkena tembakan musuh. Kondisi ini membuat banyak prajurit yang terluka tidak dapat menerima perawatan tepat waktu, memperburuk angka kematian di kalangan militer.

Dokumen-dokumen dari masa itu, seperti laporan yang ditulis oleh J.H.P. van Kerckhoff, E.A. Koch, dan H.S. Pruijs, menggambarkan secara detail kondisi dan tantangan yang dihadapi tenaga medis di rumah sakit militer. Laporan-laporan ini juga berisi statistik tentang luka dan penyebab kematian, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki prosedur medis dan organisasi keperawatan di masa depan.

Rumah Sakit sebagai Alat Pendukung Penaklukan Kolonial

Pembangunan Rumah Sakit Militer Pante Pirak tidak hanya mencerminkan kebutuhan medis militer Belanda, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik dan militer untuk mengendalikan Aceh. Dalam konteks kolonial, rumah sakit seperti Pante Perak memainkan peran ganda. Di satu sisi, rumah sakit ini bertugas merawat pasukan yang terluka dan sakit, menjaga kesehatan serta moral prajurit yang menjadi garda depan pendudukan Belanda di Aceh. Di sisi lain, kehadiran rumah sakit permanen ini juga memperkuat klaim Belanda atas wilayah yang sedang didudukinya.

Rumah sakit ini dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghadapi tantangan perang yang berat dan berlarut-larut. Dalam ekspedisi militer di Aceh, yang berlangsung selama puluhan tahun, rumah sakit menjadi basis logistik penting untuk merawat dan memulihkan pasukan. Fasilitas kesehatan seperti ini memastikan bahwa Belanda dapat mempertahankan operasi militernya dalam jangka panjang, meskipun menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Aceh dan kondisi alam yang sering tidak bersahabat.

Pada tahun 1880-an, Belanda juga mulai mengintegrasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendapatkan dukungan lokal dan mengurangi resistensi terhadap kekuasaan kolonial. Walaupun awalnya rumah sakit ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan militer, lama-kelamaan fasilitas kesehatan tersebut mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat pribumi yang tinggal di sekitar rumah sakit. Kebijakan ini membantu mengurangi ketegangan antara pihak kolonial dengan penduduk lokal, meskipun tujuan utamanya tetap untuk mempertahankan dominasi kolonial Belanda di Aceh.

Namun, keterbatasan infrastruktur dan tantangan logistik sering kali membatasi efektivitas pelayanan medis di rumah sakit ini. Banjir dari sungai Aceh sering menggenangi rumah sakit, bahkan tembok setinggi tiga hingga empat meter tidak cukup untuk menahan luapan air. Pada beberapa kesempatan, warga Aceh bahkan berhasil menyusup ke dalam rumah sakit dan menyerang pasien serta petugas di dalamnya. Insiden-insiden seperti ini menunjukkan bahwa meskipun rumah sakit merupakan bagian penting dari upaya militer Belanda, mereka tidak sepenuhnya terlindungi dari ancaman eksternal.

Warisan dan Pengaruh Rumah Sakit Militer Pante Perak

Meskipun dibangun dengan tujuan utama mendukung kebutuhan militer Belanda selama Perang Aceh, Rumah Sakit Militer Pante Pirak meninggalkan warisan yang lebih luas. Setelah Perang Aceh berakhir dan Aceh berada di bawah kendali kolonial Belanda, rumah sakit ini terus beroperasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan zaman. Pada awal abad ke-20, rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan utama di wilayah tersebut, tidak hanya melayani kebutuhan militer tetapi juga penduduk sipil.

Pada tahun 1934, dr. Mohd Mahyuddin diangkat menjadi dokter Keresidenan, bekerja di bawah pengawasan Overste dr. Gerald, Kepala Dinas Kesehatan Militer pertama yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Rakyat. Langkah ini menunjukkan bagaimana fungsi rumah sakit mulai bergeser dari fokus militer ke pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Setelah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1945, rumah sakit ini tetap dimanfaatkan untuk melayani baik masyarakat sipil maupun militer.

Pada tahun 1950, pembagian fungsi rumah sakit ini semakin jelas. Bangunan bagian depan digunakan sebagai Rumah Sakit Umum (RSU) sekaligus Kantor Dinas Kesehatan Aceh, bagian belakang untuk Rumah Sakit Militer, dan bagian kanan dijadikan ruang rawat inap bagi penderita penyakit jiwa. Pembagian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Seiring berjalannya waktu, infrastruktur kesehatan di Banda Aceh terus berkembang. Pada tahun 1977, Rumah Sakit Umum (RSU) dipindahkan ke gedung baru di daerah Lamprit, dan bangunan lama rumah sakit Pante Pirak dikembalikan sepenuhnya kepada militer. Ini menandai perubahan fungsi rumah sakit menjadi lebih terfokus pada kebutuhan militer, meskipun jejak penggunaannya yang luas selama bertahun-tahun tetap menjadi bagian penting dari sejarah kesehatan di Aceh.

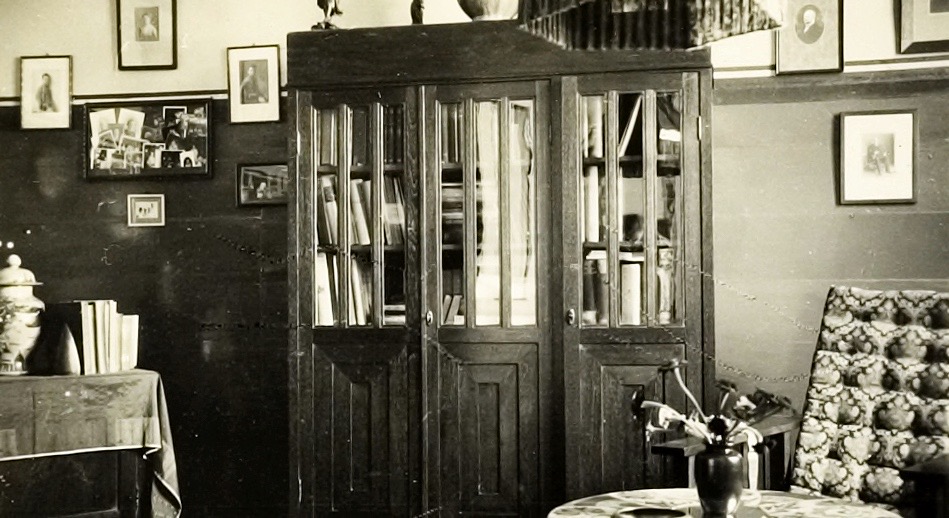

Warisan Rumah Sakit Militer Pante Pirak juga terlihat dari segi arsitektur. Bangunan-bangunan tua dengan desain kolonial masih berdiri, meskipun mengalami kerusakan akibat cuaca dan usia. Pintu-pintu besar dengan kaca, jendela krepyak, dan atap genteng klasik mengingatkan kita pada masa lalu kolonial. Rumah sakit ini, dengan segala kekurangannya, merupakan simbol dari upaya keras Belanda untuk menguasai dan mengontrol wilayah Aceh, sekaligus menjadi bagian dari upaya perawatan kesehatan yang lebih luas di masa kolonial dan pascakolonial.

Referensi:

- Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh. (2017). Sejarah Rumah Sakit Militer di Koetaradja. Banda Aceh: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Said, M. (1981). Aceh Sepanjang Abad (Jilid II). Medan: Waspada.

- Van’t Veer, P. (1985). Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje. Jakarta: Grafiti Pers.

- Arsa, D. (2017). Penyebaran Wabah dan Tindakan Antisipatif Pemerintah Kolonial di Sumatra’s Westkust (1873-1939). Padang: Universitas Andalas.

- Sinarpidie.co. (2020, 23 April). Wabah di Tengah Perang Aceh. Diakses dari https://sinarpidie.co/news/wabah-di-tengah-perang-aceh/index.htmlSaid, M. (1981). Aceh Sepanjang Abad. Medan: Waspada.