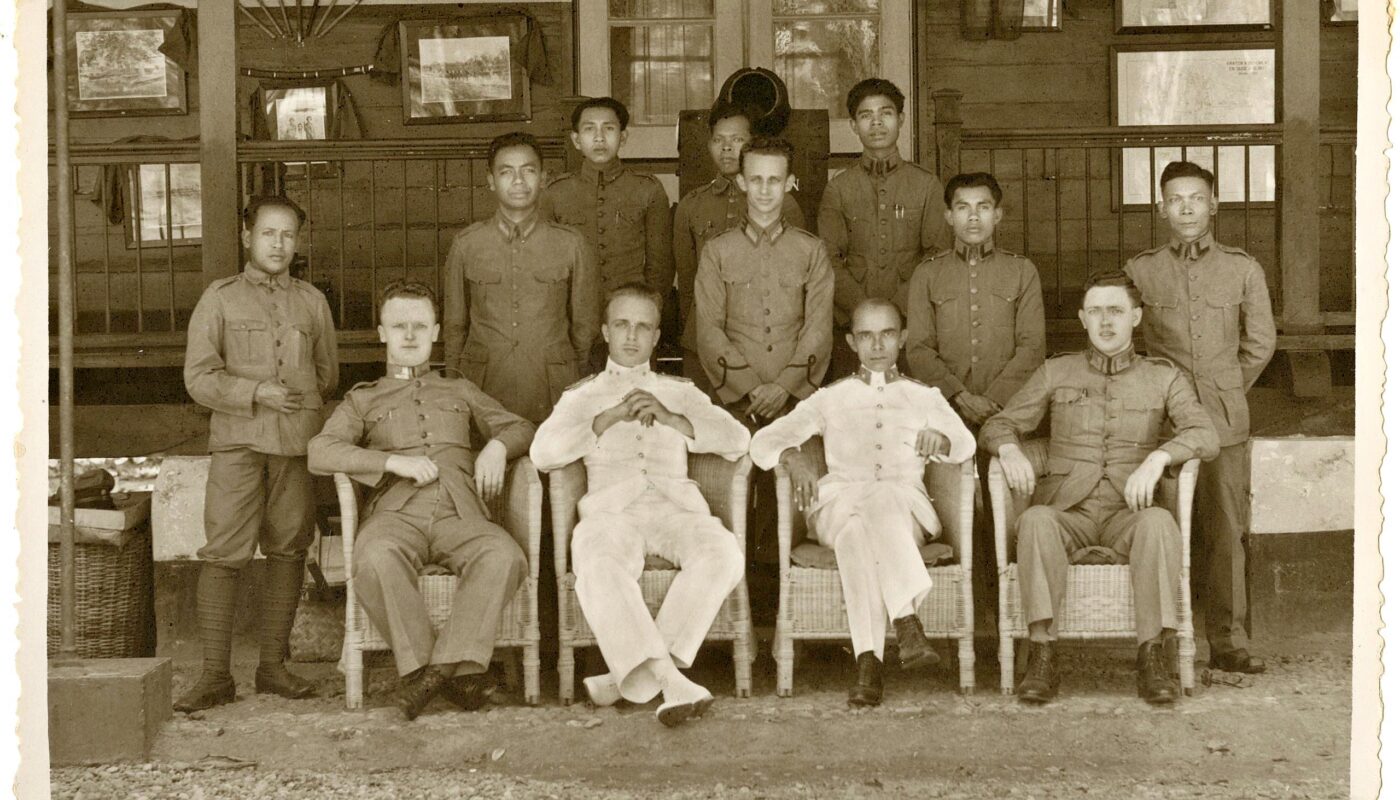

Museum Aceh di Banda Aceh, yang awalnya dikenal sebagai “Atjeh Museum,” didirikan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Museum ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1915 oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh saat itu, Jenderal H.N.A. Swart. Pendirian museum ini merupakan bagian dari upaya untuk mendokumentasikan dan melestarikan budaya dan sejarah Aceh yang kaya, khususnya setelah berakhirnya Perang Aceh yang panjang dan berdarah melawan kolonial Belanda.

Museum Aceh awalnya merupakan sebuah paviliun yang disebut “Rumoh Aceh,” sebuah rumah tradisional Aceh berbentuk rumah panggung. Rumah ini dibangun dengan gaya arsitektur khas Aceh, menggunakan bahan kayu dan konstruksi pasak yang memungkinkan bangunan ini dibongkar pasang secara fleksibel. Sebelum dijadikan museum, paviliun ini pernah dipamerkan dalam Pameran Kolonial (De Koloniale Tentoonstelling) yang berlangsung di Semarang dari 13 Agustus hingga 15 November 1914. Pada pameran tersebut, Paviliun Aceh berhasil menarik perhatian dengan memperoleh empat medali emas, sebelas perak, dan tiga perunggu atas koleksi-koleksinya yang sebagian besar merupakan milik pribadi F.W. Stammeshaus, seorang ahli etnografi yang kemudian menjadi kurator pertama museum ini.

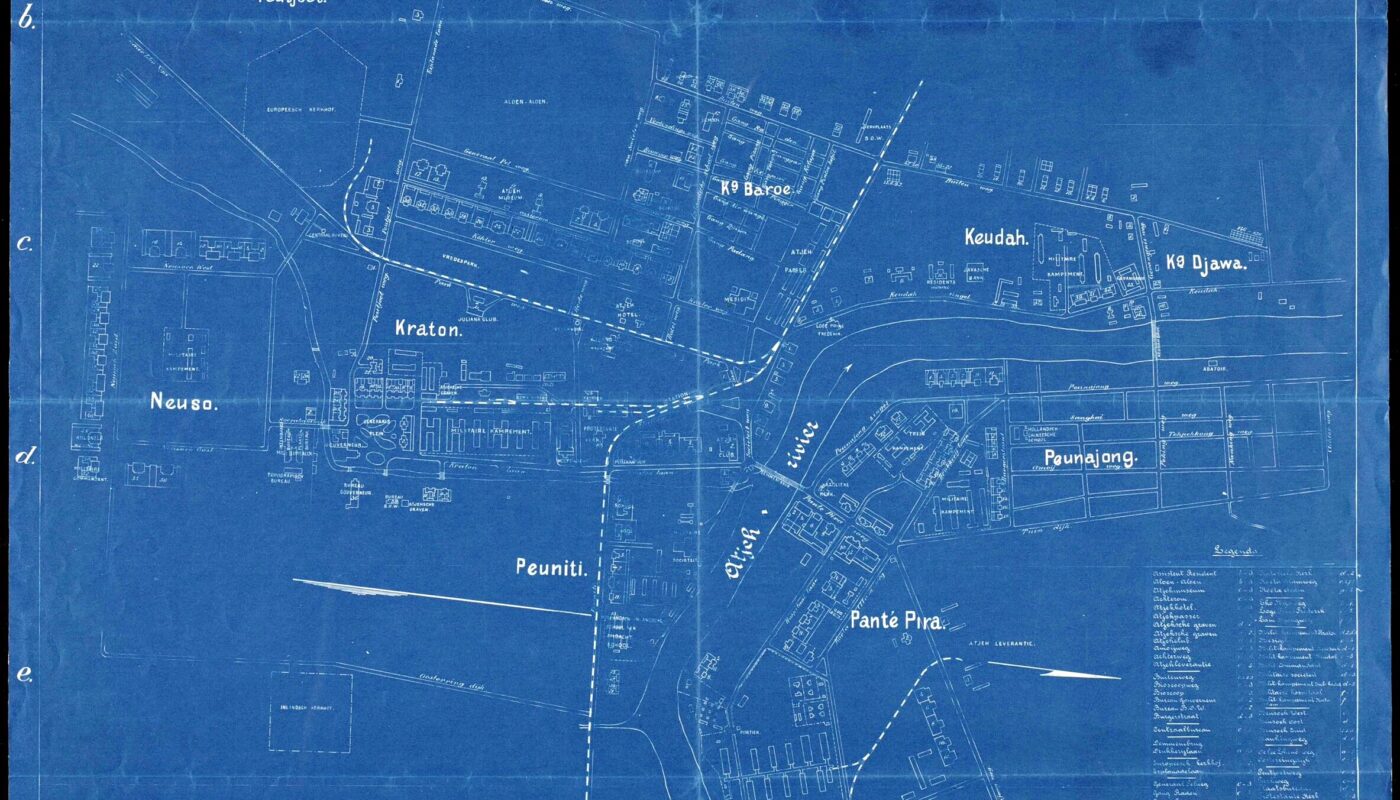

Keberhasilan Paviliun Aceh dalam pameran tersebut menginspirasi Stammeshaus untuk mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar paviliun tersebut dibawa kembali ke Aceh dan diresmikan sebagai museum. Usul ini diterima oleh Gubernur Swart, dan pada tanggal 31 Juli 1915, Paviliun Aceh resmi menjadi Museum Aceh, berlokasi di sisi timur Lapangan Blang Padang di Koetaradja (sekarang Banda Aceh). Dengan peresmian ini, Museum Aceh menjadi salah satu landmark penting di kota Banda Aceh dan menjadi pusat pelestarian budaya Aceh.

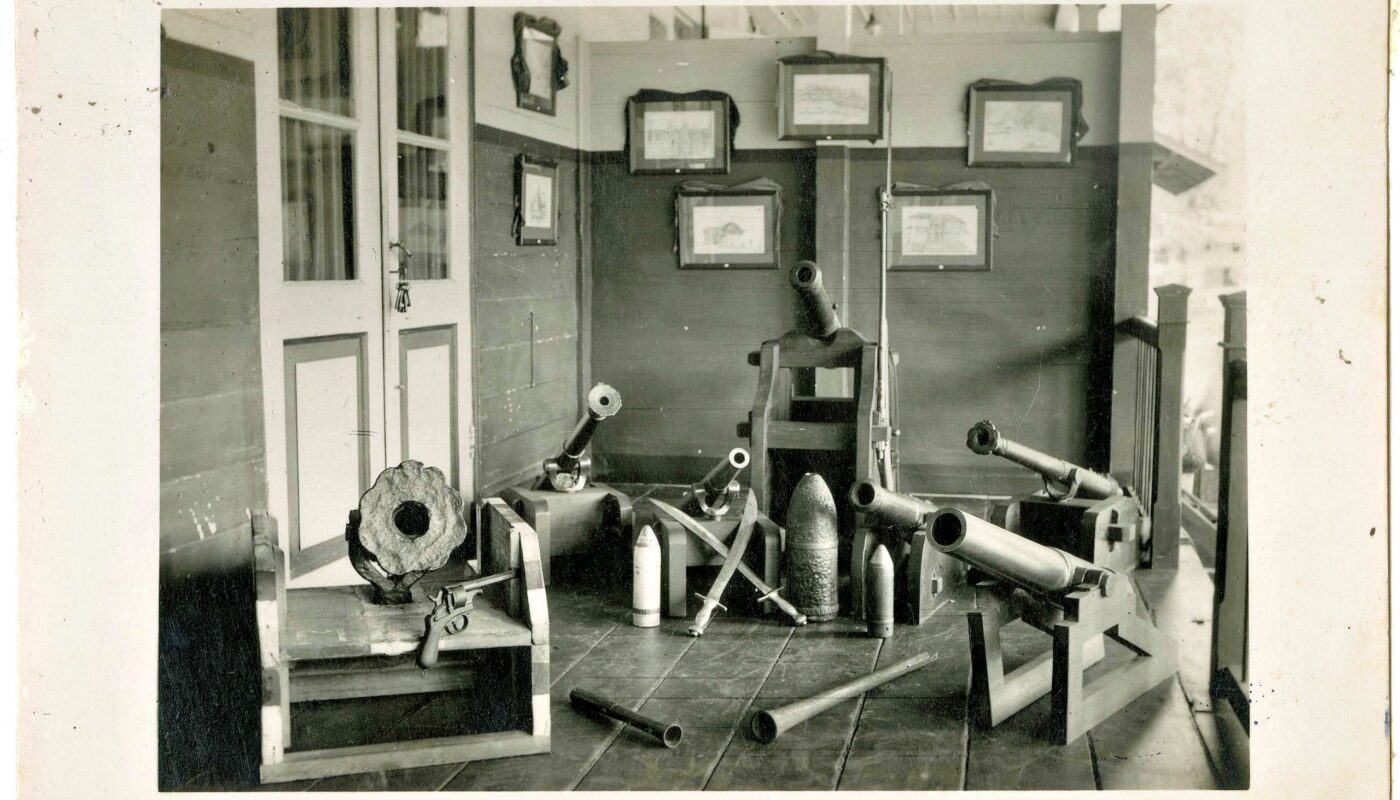

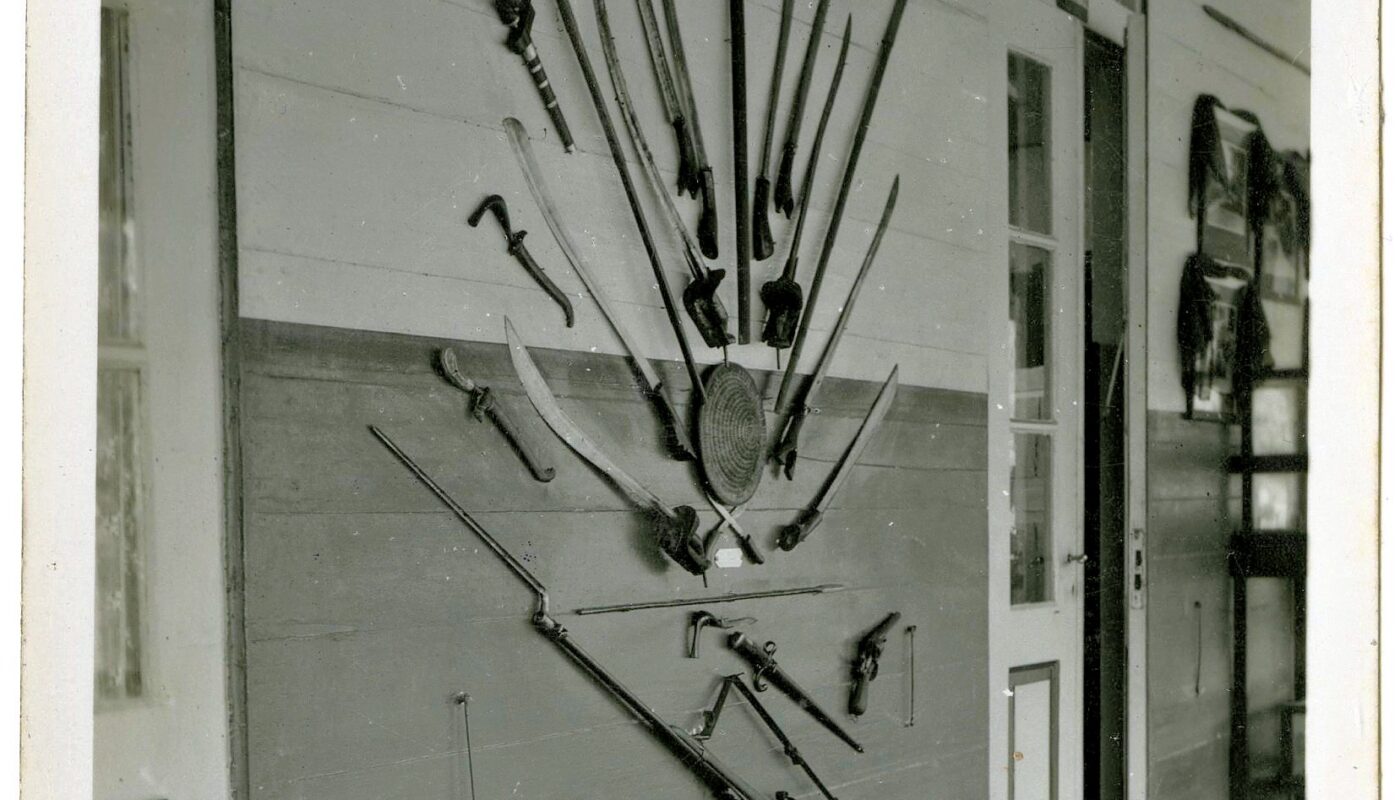

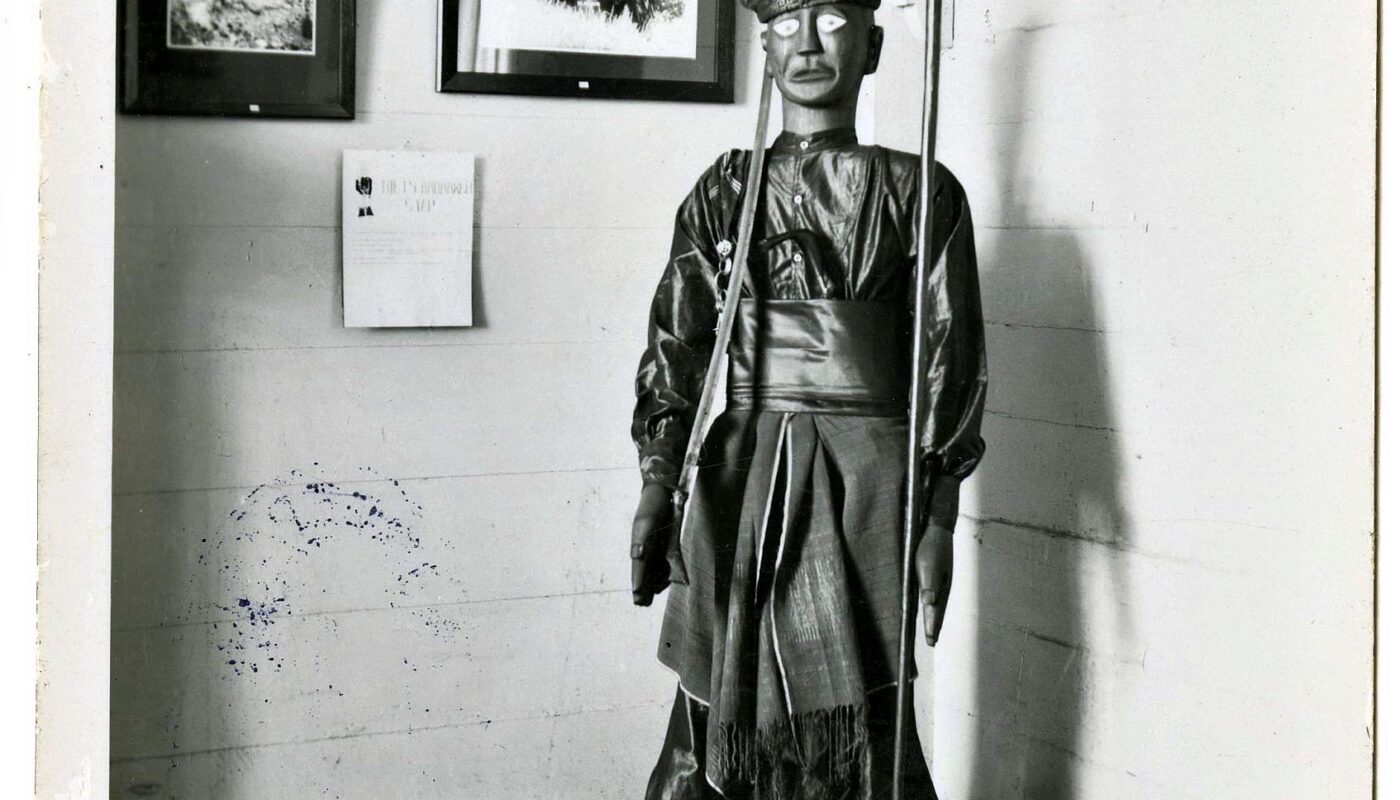

Museum Aceh berfokus pada pengumpulan dan pelestarian berbagai artefak budaya, etnografi, dan sejarah yang terkait dengan Aceh. Koleksi awal museum ini termasuk benda-benda pusaka dari pembesar Aceh, foto-foto, senjata tradisional, dan berbagai artefak lain yang menggambarkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh pada masa itu. Dengan koleksi-koleksi ini, Museum Aceh berperan sebagai penjaga dan pelestari warisan budaya Aceh yang kaya dan beragam.

Pengembangan dan Koleksi Museum Aceh

Setelah resmi dibuka sebagai museum pada tahun 1915, Museum Aceh terus berkembang dan memperkaya koleksinya. Di bawah kepemimpinan F.W. Stammeshaus, museum ini berhasil mengumpulkan berbagai artefak berharga yang mencerminkan budaya, seni, dan sejarah Aceh. Koleksi awal museum tidak hanya terdiri dari benda-benda etnografis, tetapi juga foto-foto, buku-buku, peta, dan berbagai benda pusaka. Misalnya, museum ini memiliki koleksi senjata tradisional Aceh, seperti rencong dan tombak, yang menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda.

Pada masa awal pendiriannya, Museum Aceh berfungsi sebagai museum etnografi yang menampilkan sebagian besar koleksi pribadi Stammeshaus. Selain itu, museum ini juga menerima sumbangan dari masyarakat Aceh dan pihak lain yang tertarik untuk mendokumentasikan kekayaan budaya dan sejarah Aceh. Salah satu koleksi yang paling terkenal di museum ini adalah Lonceng Cakra Donya, sebuah lonceng yang diberikan oleh Kaisar Cina dari Dinasti Ming kepada Sultan Pasai pada abad ke-15 dan kemudian dibawa ke Aceh oleh Sultan Ali Mughayat Syah setelah menaklukkan Pasai pada tahun 1524. Lonceng ini menjadi simbol hubungan internasional dan diplomasi Aceh dengan kerajaan-kerajaan di Asia pada masa lalu.

Pada tahun 1930-an, Museum Aceh mengalami pengembangan yang signifikan dengan dimasukkannya berbagai koleksi baru. Pada tahun 1939, museum ini memiliki koleksi sebanyak 618 objek dalam kategori foto, 272 objek dalam kategori buku dan peta, serta 249 benda dalam kategori senjata, artileri, dan lencana kehormatan. Koleksi-koleksi ini tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya Aceh tetapi juga menggambarkan berbagai peristiwa sejarah penting, termasuk perang dan pertempuran yang terjadi di wilayah Aceh sejak akhir abad ke-19.

Selain koleksi benda-benda, Museum Aceh juga menjadi pusat studi dan penelitian sejarah dan budaya Aceh. Banyak dokumen-dokumen penting yang terkait dengan sejarah Aceh, seperti naskah-naskah kuno dalam bahasa Arab dan Jawi, juga disimpan di museum ini. Untuk memastikan bahwa koleksi-koleksi tersebut dapat dipahami oleh pengunjung dari berbagai latar belakang, museum ini menyediakan seorang sarjana Aceh untuk menerjemahkan teks-teks tersebut ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.

Namun, perjalanan Museum Aceh tidak selalu mulus. Pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, museum ini mengalami kerusakan dan kehilangan banyak koleksi berharga. Banyak benda-benda yang dijarah dan dibawa keluar dari Aceh oleh tentara Jepang, termasuk koleksi seni, spanduk, dan senjata. Upaya untuk memulihkan koleksi-koleksi ini setelah perang berakhir tidak sepenuhnya berhasil, dan hingga kini masih belum jelas di mana sebagian besar benda-benda yang hilang tersebut berada.

Era Pasca Kemerdekaan dan Pemindahan Museum

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pengelolaan Museum Aceh mengalami perubahan signifikan. Museum yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda ini kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Aceh. Pada periode pasca kemerdekaan ini, Museum Aceh menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banda Aceh. Tanggung jawab pengelolaan museum ini diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, yang kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan museum.

Pada tahun 1969, Museum Aceh mengalami perubahan penting lainnya ketika lokasinya dipindahkan dari tempat asalnya di sebelah timur Lapangan Blang Padang ke lokasi yang sekarang, di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh. Pemindahan ini dilakukan atas prakarsa Panglima Kodam I, Brigadir Jenderal Teuku Hamzah Bendahara. Langkah ini dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan akan ruang yang lebih luas dan fasilitas yang lebih memadai guna menampung koleksi-koleksi yang terus bertambah. Selain itu, lokasi baru ini dianggap lebih strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dan wisatawan.

Pemindahan ini juga diikuti oleh berbagai upaya rehabilitasi dan pengembangan fasilitas museum. Museum Aceh tidak hanya menampilkan “Rumoh Aceh” yang menjadi daya tarik utama, tetapi juga menambahkan berbagai bangunan baru untuk meningkatkan fungsinya sebagai pusat budaya dan sejarah. Di atas lahan seluas 10.800 meter persegi, didirikan beberapa bangunan tambahan, termasuk gedung pameran tetap, gedung pertemuan, gedung pameran temporer, perpustakaan, laboratorium, galeri, dan rumah dinas. Rehabilitasi dan perluasan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas museum dalam menyimpan dan memamerkan berbagai koleksi yang lebih banyak dan beragam.

Pada tahun 1975, pengelolaan Museum Aceh diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Status Museum Aceh pun diubah menjadi Museum Negeri Aceh pada tanggal 28 Mei 1979, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peresmian perubahan status ini dilakukan pada tanggal 1 September 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr. Daoed Yoesoef. Perubahan status ini memungkinkan Museum Aceh mendapatkan dukungan dan pendanaan yang lebih baik dari pemerintah pusat, serta meningkatkan perannya sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan di Aceh.

Transformasi dan Pengembangan Museum Aceh

Pada dekade 1980-an dan 1990-an, Museum Aceh mengalami fase penting dalam transformasi dan pengembangannya. Dengan perubahan status menjadi Museum Negeri Aceh, museum ini mendapatkan alokasi dana yang lebih signifikan dari pemerintah pusat untuk berbagai proyek pengembangan. Proyek-proyek ini mencakup perbaikan infrastruktur museum, penambahan fasilitas baru, serta program-program untuk memperluas koleksi dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung.

Salah satu langkah penting dalam pengembangan Museum Aceh adalah partisipasinya dalam program Pelita, sebuah proyek pembangunan yang didanai oleh pemerintah untuk merehabilitasi dan memperluas fasilitas museum di seluruh Indonesia. Melalui program ini, Museum Aceh memperoleh dana untuk merehabilitasi bangunan lama dan mendirikan sejumlah bangunan baru. Gedung pameran tetap, gedung pertemuan, dan gedung pameran temporer yang ada saat ini merupakan hasil dari program ini. Selain itu, museum ini juga memiliki perpustakaan dan laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pengembangan fasilitas ini diikuti dengan usaha untuk menambah koleksi museum. Berbagai koleksi baru ditambahkan untuk memperkaya inventaris museum, termasuk manuskrip-manuskrip kuno, karya seni, serta artefak-artefak arkeologi yang ditemukan di berbagai situs di Aceh. Koleksi etnografika, seperti pakaian adat, peralatan rumah tangga tradisional, dan alat musik khas Aceh, juga diperbanyak untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kehidupan masyarakat Aceh. Penambahan koleksi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik museum, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat penelitian dan pendidikan budaya Aceh.

Selain menambah koleksi, Museum Aceh juga mengembangkan program-program edukasi dan pameran untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih mengenal dan menghargai warisan budaya Aceh. Program-program ini mencakup pameran temporer, lokakarya, seminar, dan kegiatan pendidikan lainnya yang dirancang untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Aceh kepada khalayak yang lebih luas. Program edukasi yang ditawarkan oleh museum ini juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas di Aceh untuk mendorong kegiatan penelitian dan pembelajaran tentang warisan budaya Aceh.

Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Museum Aceh menghadapi tantangan baru dengan terjadinya konflik bersenjata di Aceh serta bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Meskipun tsunami menghancurkan sebagian besar wilayah Banda Aceh, Museum Aceh berhasil bertahan tanpa mengalami kerusakan fisik yang berarti. Namun, beberapa staf museum menjadi korban bencana tersebut, dan hal ini membawa dampak emosional yang mendalam bagi para pengelola dan masyarakat yang bergantung pada museum sebagai sumber pendidikan dan kebudayaan.

Pasca-tsunami, Museum Aceh mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas internasional. Berbagai bantuan datang untuk memperbaiki fasilitas museum dan membantu museum pulih dari dampak bencana. Museum Aceh kemudian terus berbenah diri, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pameran dan program-program edukasinya untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya Aceh.

Peran Museum Aceh dalam Melestarikan Warisan Budaya

Museum Aceh tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya Aceh. Pelestarian warisan budaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan konservasi, dokumentasi, dan penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa koleksi-koleksi bersejarah dan artefak budaya yang dimiliki oleh museum tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Salah satu fokus utama dari pelestarian warisan budaya di Museum Aceh adalah konservasi fisik dari koleksi-koleksi berharga yang dimilikinya. Koleksi ini mencakup artefak-artefak kuno, seperti senjata tradisional, perhiasan, pakaian adat, alat musik, dan benda-benda ritual. Setiap artefak diperlakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan akibat paparan cahaya, kelembapan, dan faktor-faktor lain yang dapat merusak. Teknik-teknik konservasi modern digunakan untuk memperbaiki dan merawat artefak-artefak ini agar tetap dalam kondisi baik.

Selain itu, Museum Aceh juga memiliki program dokumentasi yang bertujuan untuk mencatat dan menyimpan informasi tentang setiap artefak yang ada di koleksinya. Dokumentasi ini mencakup deskripsi mendetail tentang setiap objek, termasuk asal-usulnya, bahan yang digunakan, teknik pembuatan, serta sejarah penggunaannya. Informasi ini tidak hanya berguna untuk kepentingan konservasi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan pengunjung yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Aceh.

Penelitian juga merupakan bagian integral dari upaya Museum Aceh untuk melestarikan warisan budaya. Museum ini bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk melakukan studi mendalam tentang koleksi-koleksinya. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari studi arkeologi dan antropologi hingga kajian seni dan budaya. Hasil-hasil penelitian ini seringkali dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, dan pameran khusus, yang membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang sejarah dan budaya Aceh.

Tantangan dan Masa Depan Museum Aceh

Seperti banyak institusi budaya lainnya, Museum Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai pusat pelestarian budaya dan pendidikan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya datang dari aspek internal, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Aceh dan Indonesia secara umum.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Museum Aceh adalah keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Meskipun statusnya sebagai museum negeri memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk mendukung berbagai program dan inisiatif yang direncanakan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan museum untuk memperbarui fasilitas, melakukan konservasi koleksi, serta mengembangkan program-program edukasi dan pameran yang menarik dan relevan.

Selain masalah anggaran, Museum Aceh juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan sumber daya manusia. Mengelola sebuah museum yang memiliki koleksi yang begitu beragam dan berharga membutuhkan tim yang memiliki keahlian khusus di bidang sejarah, konservasi, dan pendidikan. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia ini kadang-kadang menyulitkan museum untuk menjalankan program-programnya secara efektif. Selain itu, rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang museologi dan konservasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam regenerasi tenaga ahli yang kompeten di bidang ini.

Faktor lain yang turut menjadi tantangan bagi Museum Aceh adalah perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, mengakses informasi dan memahami sejarah dan budaya mereka. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada hiburan digital dan media sosial daripada mengunjungi museum. Untuk mengatasi tantangan ini, Museum Aceh perlu berinovasi dalam cara penyajian pameran dan program-program edukasinya agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.